架構的定義

(Definition of Architecture)

「架構」的概念,已被廣泛地應用在各個領域,根據IEEE STD 1472對「架構」的描述,定義如下:「架構」是「系統」的基本組織,包括了嵌在系統內部的構件、構件之間的關係,以及導引「架構」設計及演進的環境與原則間的關係。其全文如下:

The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment and principles guiding its design and evolution.

因此,建置「架構」的過程,有如繪製土木工程的藍圖(Blueprint)一般,先縝密規劃其「靜態結構」與「動態行為」,再按圖施工,逐步實現。難怪,「架構」(Architecture)這個術語,古今中外,都用在建築學(Architecture)上,現在我們取其不變的工法,演繹出具有架構語意的本體論(Ontology),將之廣泛用在系統上。

企業架構術語的起源

(Source of Enterprise Architecture Terminology)

由國內外「架構」的應用實例可以得知,IEEE STD 1472描述的「系統」,不侷限在軟硬體系統,還包括了具有輸入、處理、輸出、回饋等系統特性的「企業組織」與「專案計畫」。1987年,Zachman首先將「企業架構」這個術語應用在企業組織與軟體開發,從此「架構」這個名詞,就被「企業架構」所取代,而且與本體論,緊密的結合在一起。

Zachman認為,「企業組織」與「專案計畫」的作業程序,要靠本體論的架構語意來描述,才能順利建置出所需的軟硬體系統,以及伴隨而來的服務。從實務上探討,企業在啟動「專案計畫」時,一定會先規劃一個臨時性的組織來執行,這個臨時性的組織的成員,通常是來自企業的實體組織,並找一個有經驗的專案經理來領導。整體性來說,企業架構存在於企業組織、專案計畫,以及由其所產生出來的系統或服務。值得注意的是,它們的架構語意,包括了「靜態結構」(即構件、構件與構件之間的關係),以及依附於「靜態結構」之上的「動態行為」。

「企業架構」是國外企業與學術界慣用的一個專有名詞,很少人會將「企業」(Enterprise)和「架構」(Architecture)分開解釋。若分開解釋,感覺上,「企業架構」只是「企業」的「架構」,而不是其他領域的「架構」。事實上,「企業架構」的應用,不限於「企業」,它可廣泛應用在政府、軍方、金融保險、公民營企業以及學校教育機構等與系統特性有關的不同領域。

企業架構的優越

(Superiority of Enterprise Architecture)

企業為什麼需要企業架構呢?那是因為一個企業有良好的「架構」,才能幫助企業在業務(Business)的運作上,獲取更高的效率。「架構」可以讓各行各業的利害關係人,建立一個良好的溝通管道。若各業務執行者,使用了共同的「架構」語言,則有利於業務工作的遂行。業務執行者們在溝通時,常常被要求以國際上慣用的「架構」符號,組織概念視圖(View Diagram),當作溝通的平台。尤其在「架構」視圖展開的當下,各業務執行者,馬上可以進入狀況,而且在視圖面前,每個人所產生的概念雲朵,必定是同一個影像。雖然離上回的溝通,已有一段時間,但見了「架構」視圖,一湧而出的情境與思緒,能夠馬上被喚回,銜接之後,知道自己上回在與眾人討論時,是聚焦在哪一個地方。

企業全面建構企業架構的好處,除了能夠幫企業內外部利害關係人,做好溝通協調的工作外,還能夠協助企業解決所面臨的重大問題。企業有了明確的企業架構,全體員工,就能清楚地瞭解到,企業為了有效經營,當初所設定的策略目標(Strategic Goal)及理由為何。通常,企業組織完成第一版的企業架構後,便能與時俱進,配合新興科技與AI的導入,不斷地正向演進,達到永續經營的目的。

企業為了獲得外部環境的商業情報(Business Intelligence),往往會借重資訊科技的協助,例如大數據分析、資料探勘、儀表板展示等,支援內部重要相關決策者,做出精準的決策。企業借重資訊科技目的,除了協助他們獲得內外部的資訊來源外,也協助他們管理龐大的數據資料。在整合所有動機、業務、資料、應用系統與網路技術的過程中,企業必須要有一套完整的規範做為依據;而這個規範,若以「架構」的方法表達,就是我們宣稱的「企業架構」。

企業架構的重要性

(Importance of Enterprise Architecture)

國際開放群組(The Open Group)為企業架構訂出許多標準,對企業架構與資訊科技的整合,有具體的論述與貢獻;在其TOGAF Version 9.1使用手冊中,有段文字,說明了企業架構的重要性,即:「有效的企業架構,是企業生存和成功的不二法門,也是透過資訊科技達到競爭優勢,不可或缺的手段。」全文如下:

An effective enterprise architecture is critical to business survival and success and is the indispensable means to achieving competitive advantage through IT.

由於企業架構,是業務與軟體流程(Business and Software Processes)及資訊科技基礎建設(IT Infrastructure)具有「組織構造」的邏輯描述;所以,它反應了企業的運作模式必須被整合,以及企業架構必須被企業列為標準。因此,企業架構工程的實踐,涉及到企業團隊的能力。企圖心強且有能力的企業團隊,可以嘗試使用企業架構方法,去產生自身企業的「架構製品」(Architecture Artifacts)。俟某些應用領域的製品(Artifacts)被繪出後,就可看出:「架構視圖製品」描述了企業策略目標、業務流程、資料、應用系統與網路技術間的關係。

結構行為合一架構

(Structure-Behavior Coalescence Architecture)

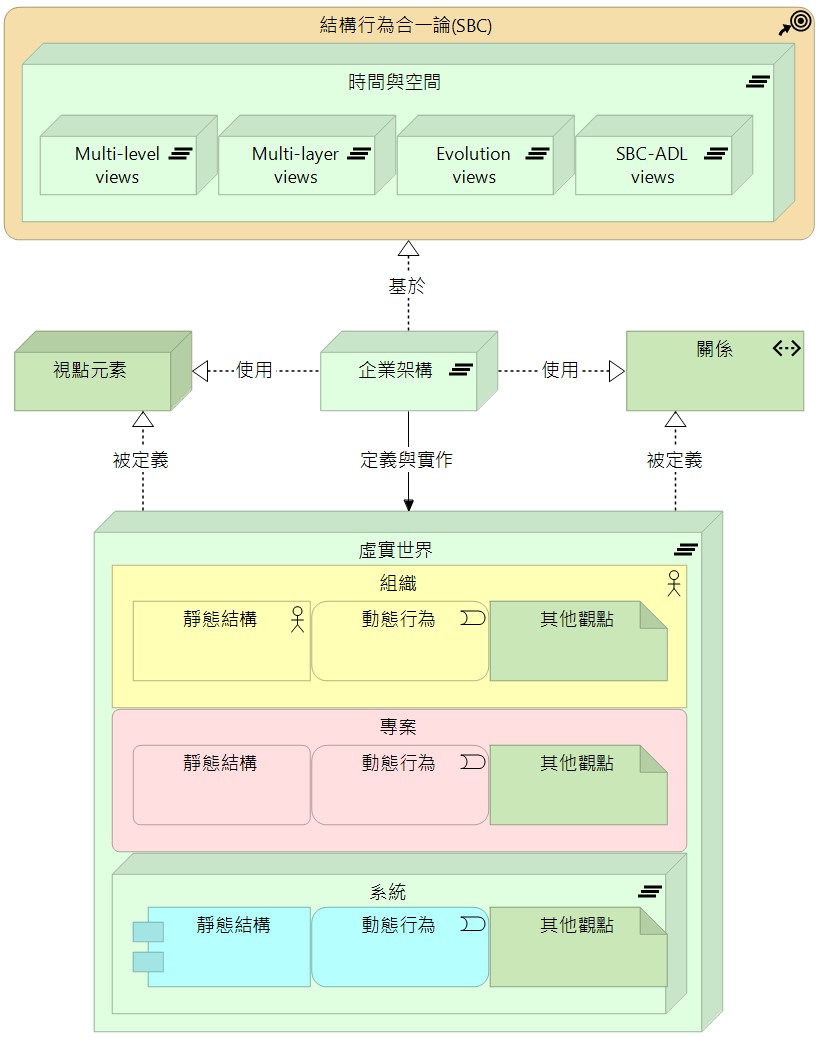

結構行為合一(Structure-Behavior Coalescence, SBC)架構,是台灣企業架構大師趙善中教授所發明,它是一種具有「結構行為合一」特徵的系統架構。SBC架構,嚴格要求結構觀點(Structure View)與行為觀點(Behavior View)必須合一,其核心思想為:

架構 = 結構 + 行為 + 其他觀點

趙教授的SBC理論內容,乃以結構、行為、其他等三個觀點為本體,說明企業架構具多重觀點(Multiple View)。「結構行為合一」的意思,就是:在「架構」的建構過程中,須先將「靜態結構」與「動態行為」合而為一,再結合「其他觀點」作為補充。他認為三者須相輔相成,即:

Architecture = Structure + Behavior + Other Views

企業架構的定義

(Definition of Enterprise Architecture)

由趙教授首創的SBC「流程代數」(Process Algebra)中,我們發現了:「結構行為合一」(SBC)論,是企業架構的核心理論,它可以展衍出現在世上的任何一個企業架構理論。因此,綜觀國內外企業架構學派的論述,我認為企業架構(Enterprise architecture, EA)在學術上,可定義為:

基於結構行為合一論(SBC),以視點元素(Viewpoint Elements)及其間的關係(Relationships),定義與實作出,某一時間點與某一空間中,虛實世界(如: 組織、專案、系統)的靜態結構、動態行為及其他觀點。

企業架構的學術定義